人気

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『イリノイ・ジャケー』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

1956年のアルバムで、ジャケーのリーダーアルバム『Groorin' Jacquet』がジャケー最後のアルバムとして紹介されている。ここでの収穫は圧倒的なアート・ブレイキーのドラミングであろう。

別に派手なドラムソロがあるわけ訳でもないが、この人のリズムには陰影がクッキリとしていてジャズの醍醐味を尚一層感じられる。そのシンバルレガートを味わえる絶好のプレイは他の追随を許さない。日本のドラマーにも強烈な影響を与えた。同時代なら白木秀雄、BLANKEY JET CITYにいた中村達也の師匠として有名な日野元彦らのジャズマンらからポップス方面でも、つのだひろ、村上秀一まで多岐にわたり、ブレイキーの日本での根強い人気振りがこれだけで判る。80年代には幾つかのCMにも起用されていた。汗だくに成りながら、一心不乱にドラムを叩く様子がブラウン管から流されていた。

来日も多く当時お昼の名物番組『笑っていいとも』にも出演していたのを記憶している。

出世作は泣く子も黙るアルバム『モーニン』。

日本でもジャズに興味のない方でも一度や二度は必ずや耳にしたこともあろう。ブルーノートの代表的名盤、そして4000番台の華麗なる始まりを告げるファンファーレ的な表題作の印象的なイントロ、何処を切り取っても印象に残る名曲である。曲を書いたのはベニーゴルソン-t.s.がブレイキーから託されてバンドメンバーを一新したピアニスト ボビー・ティモンズ。リー・モーガン-tp.とゴルソンのユニゾンから始まる名イントロダクションに終始鳴り響くティモンズのピアノ、そしてボスのブレイキーの得意技ナイアガラロールがアクセントとして要所を押さえている。ブレイキーの面目躍如に足る名盤としてこの演奏は、100年後にも世界の何処かで流れているであろう。

Weary Blues (Remastered)

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『フリップ・フィリップス』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

約1ヶ月振りの投稿である。前回まではレスター・ヤングだったからレスターが終わって少々間延びしてしまった。

村上春樹が次に紹介しているミュージシャンはフリップ・フィリップスである。テナーサックス🎷奏者だ。村上春樹のこの本にも記されているように、彼は同時代のテナーサックス奏者のイリノイ・ジャケーと同質で集団演奏の中で特色を出す人であり、スモール・コンボで主役を張るだけの力量はない。やはりこの時代においてインプロヴァイザーとして一流の人たちは、それなりの個性が際立ち演奏能力に長けた人達が持て囃され、現在でも尚、名を残しているものだがフリップは時代に貼り着いたたまま終わった。彼の代表作は専らノーマン・グランツ主催のJ.A.T.P.コンサートの実況盤でイリノイ・ジャケーとの壮絶なテナーバトルを繰り広げた闊達なソロがいちばん有名だが、村上春樹は「ただうるさいだけ」とにべもない。が、私もそう思う。

しかし、ノーマンからはJ.A.T.P.での功労が認められて、デビッド・ストーン・マーティンの立派なイラストが設えられたジャケットを衣裳された幾つかの盤が残されている。村上春樹はそれらを丁寧に説明している。因みに、フリップ、と云うのは彼のニックネームでその迫力あるソロで聴衆をひっくり返す=FLIPする と云う意味がある、と村上春樹は解説している。

最初に紹介されたのは1950〜1951年に掛けて録音されたスモールコンボが多数所収された『FLIP WAILS』である。このジャケットを観て、良くぞここまで想像出来るな、と私のような美術音痴には羨ましい限りの村上春樹だが、サックス🎷を吹くフィリップスの左右両脇に、音楽に合わせて踊っている人と、椅子に座ってじっと聴き入る人の姿が描かれている。「楽しく踊るなり、音楽にじっくり耳を澄ませるなり、お好きにどうぞ」と云うデビッドからのメッセージなのだろうとのことである。見事な解釈であると思う。

幸い、Apple musicのサブスクにはその殆どがアップされているので、本回から暫くはそうしたフリップのソロをピックアップしてゆこうと思う。先ずはこのアルバム曲から♫Blue Room などはいかがか?

The Blue Room

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『イリノイ・ジャケー』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

ベン・ウェブスターがクレフレーベルでイリノイ・ジャケーとテナーの共演を果たした名盤である。デビッドの茶色を基調にしたジャケが名盤の名に箔をつけている。ベン・ウェブスターというとコールマン・ホーキンス、レスター・ヤングに次ぐテナー奏者として三大テナー奏者の一角を占めるほどの実力者だ。荒くれ者、というイメージが強くその強面の容姿も相まってのものだが、1935年に入団したデューク・エリントンの下でメキメキと頭角を表した。代表曲は♫コットン・テイル ♫オール・トゥー・スーン 躍動感あふれる"動"のソロから極上のバラードを吹かせても味が出せ"静"のスタイルまで、どちらも安定感を示したが、最後はボスだったデュークを殴って退団しちまう。ミドルネームの"ブルート'を地で行っていた。性格はそんなだったが、何せサックス🎷を吹かせたら場の空気を読んで、柔軟な対応力があったから仕事にあぶれる事は無かったようだ。しかし、実際は普段は温厚で穏やかな性格だったという。酒が彼の性格を変えさせたのだ。

村上春樹も同書で書いている通り、このアルバムのタイトルは互いのミドルネームが付されている。イリノイ・ジャケーのミドルネーム キッドはウェブスターが普段からジャケーのことを「よう、キッド」と呼んでいたから自然と付いたミドルネームだった。

今日取り上げたのはこのアルバムの中でジャケーと二曲だけ吹いているベンのソロが堪能出来る内の1曲♫I Worte This for the Kid スロウブルースにこそベンの真骨頂が光る正に極上の逸品である。

I Wrote This for the Kid (Remastered)

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『スタン・ゲッツ』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

ムショ帰りのゲッツが久しぶりにライブレコーディングを行った。1954年11月8日。ゲッツが特に親しかったトロンボーン二ストのボブ・ブルクマイヤーが共演している。ボブはスタンより2つ年下。共に1920年代後半に生を受けた。ボブもスタン同様、人気ビッグバンドの下で研鑽を磨いた。

ボブはグレン・ミラー楽団を引き継いだテックス・ベネキ&レイ・マッキンリーの楽団で若きピアニストとして活躍したが1950年代に入るとクロード・ソンヒルの楽団に移籍してからはバルブトロンボーンに変えた。やがて、ウッディ・ハーマン楽団から独立したばかりのスタンの楽団に加わり、そこで親交を深めた。村上春樹はこの本の中でボブについて「ところどころで野暮ったく聞こえるのが難点といえば難点だ。ゲッツはブルクマイヤーを高く評価していたようだが、僕はこの人のいかにも理の勝った演奏ぶりが今ひとつ好きになれない。にもかかわらず、この二枚組LP

「アット・ザ・シュライン」は間違いなく、ゲッツの代表作のひとつにあげられるだろう」。

ボブのトロンボーンは村上春樹が指摘するほど野暮ったくはない。そもそもトロンボーン自体、野暮ったい音だから(笑)

トロンボーンの名手と言えばジャック・T・ガーデンである。トロンボーンのソロを吹く時に、……いかにもトロンボーンでござい‼️というようなソロを俺は吹きたくないね。……と、そこまで言い放つジャックのソロは1930年代くらいまではその言葉通りで、ぽわんとしたソロではなく、シャープで切れ味鋭いアドリブが人々を刺激した。1920年代のレッド・ニコルズ楽団時代にクラリネットの若き名手だったベニー・グッドマンとの火花散るようなcl. VS tb.のソロのチェースはスリリングであった。

1943年1月、ジャックの楽団に若き日のスタンが入団した。この頃のスタンはまだ高校生だったが、ミュージシャンユニオンにも加入していたスタンはミュージシャンとして一端の大人と全く遜色ない仕事振りであった。スタンを気に入ったジャックは時々訪れてくる無断欠席の生徒を調査する少年課係官が来て、即刻スタンを解雇されたしという命令書を手渡されたりもしたが、ジャックは怯まず逆にスタンがどれだけこのバンドで必要とされている人材かを、その係官に説得した結果係官は引き下がっていき、二度と現れることは無かったという。

さて、先程の村上春樹のボブは野暮ったい論に話は戻るが、村上春樹はジャズのみならずクラシック音楽などあらゆる音楽にも精通しているせいだろうか?そのフレーズの一音に至るまで精緻に拘る。私の様に、凡そな聴き方はしない。そこに音楽に対する真摯な姿勢であるか否かの違いが出て来るのである。村上春樹のボブへの私見は、私にも覚えがあって、私はシドニー・ベシェのソプラノサックスが苦手である。これはもう言葉や理屈では言い表せない。単に苦手としか言い様がないのである。古い時代のブルーノートからリリースされた代表作の♫サマータイム などはここ数年の猛暑続きの最中に掛けられたらウンザリする。

しかし、世界的な映画監督ウッディ・アレンはそのシドニー・ベシェフリークで、自らもソプラノサックス🎷🎶を吹奏し、すっかりベシェに成りきっていた。1998年公開(日本未公開)の『ワイルド・マン・ブルース』はアレンにしては珍しい一切のナレーションも説明もない、ただアレンがバンドとソプラノサックスを吹いているだけの半ドキュメント仕様で作られていた。アレンのベシェ愛が汲み取れる一編である。

アレンと言えば自らの幼少期に流行っていた数々のスイング楽曲がふんだんに流れる『ラジオ・デイズ』が有名であり、この惑星でも誰かが紹介してくれることを願って止まない。誰も書かないならワシ☞(◜ᴗ◝ )書く(・ω・)φ

斯様にして自らの私見で音楽を断罪する手法は以外と昔からある。私が30代の頃、通っていた東京・水道橋にあった中古レコード店『ROOT』のマスターの手引きで吉祥寺の老舗ジャズ喫茶Megでレコードコンサートをヤラセて頂いたが、そこのオーナーの寺島靖国氏も極端なまでにチャーリー・パーカーやビリー・ホリデイ嫌いである。これは彼の自著にも書いてあることだから公開しても何ら支障はないだろう。私がSPレコードで聴く女性ボーカルを特集した時に、招待した神田神保町でTONYレコードを営む店主真尾くんが後からそっと教えてくれて発覚したのだが、寺島氏は私がビリーホリデイの名盤♫Lover Man を掛けている最中あろう事か、耳栓をしていたらしい。ジャズの未だに人気の絶えない、又、ジャズ史的にも大きな影響を与えたこの二巨頭を袖にする精神。いやはやなんとも…である。こういう方の書く著作もノリ一発の観無きにしも非ずである。初めて世に出た『辛口ジャズノート』は面白く呼んだが、正史を蔑ろにした私見だけの本なので、初心者には薦められない。

さて、本回ご紹介するのはご覧のジャケットでお馴染みの『AT THE Shrine』冒頭でも書いたライブ盤でリリースは1955.3.1。選曲したのは、先程の話にも出た♫Lover Man 。スタンとボブの絡み合いにご注目👀

ラヴァー・マン

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

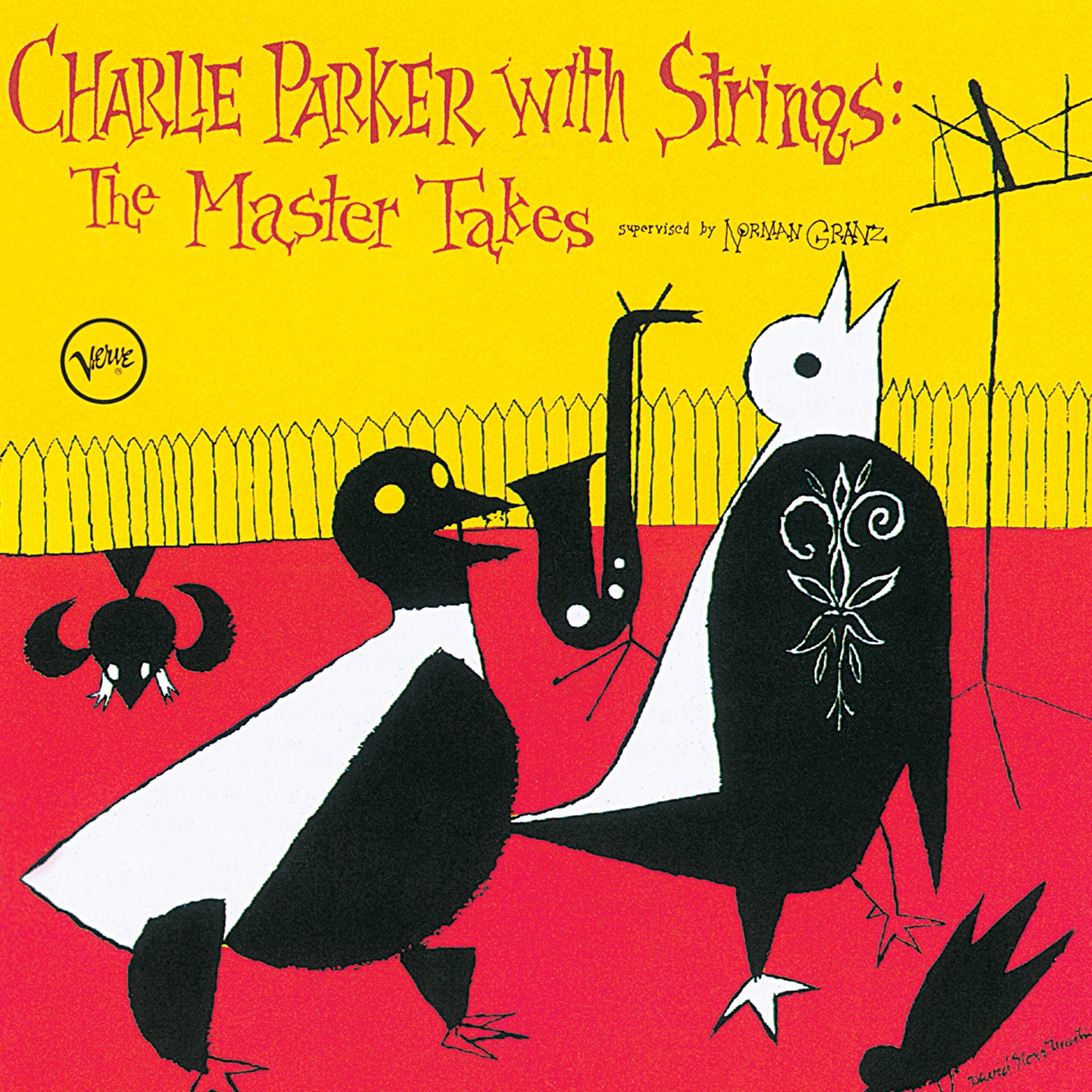

☆『チャーリー・パーカー』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

画像2枚目が最初にリリースされたマチートの10インチのアルバムである。そのマチートはパーカーよりも8つ年上でキューバ出身のバンドリーダーであり、グランツにより発掘されなかったらラテンがジャズと融合されて今日のように発展していたか疑問が残る。ノーマン・グランツがスーパーヴァイズを務めたこのアフロキューバンな躍動感溢れる音楽を当時最前衛のバッパー、チャーリーパーカーとコラボさせたグランツのプロデュース能力の高さに脱帽である。パーカーもこの新たな試みに大いに乗り気で極上のソロを取る。サポーターにグランツ主催のJATPのスタープレイヤー、フリップ・フィリップのテナーが絡む。このアフロキューバンジャズは後にマンボブームに発展、♫マンボNO.5 のヒットで知られるペレスプラードなどの活躍へと連なることになる。同じデザインのタイトルと中央のサックスのラッパ部分のカラーリングが緑のジャケットは10インチのアルバムと同時期にリリースされた7インチのドーナツ盤のジャケットであるが、この2つのジャケットはデビッドの仕事だが実質的にはデビッドのビジネスパーソンだったエリザベス・ドウバー女史が手掛けた、と村上は記している。背景の人物描写がデビッドのそれとはタッチが全然相違しているから言われてみて納得であろう。

1枚目の違うデザインのジャケットは後の再発盤のものであろう。村上の本にもクレジットされていないし、デビッドやドウバーのデザインっぽく感じるが詳細は不明だ。

音楽の内容はと言えば、村上は…現代の耳できくとそれほど刺激的な音楽とも思えないが…とにべも無い😭

グランツの印象的な仕事の1つに1949年にリリースした『JAZZ SCENE』という豪華なアルバムがあった。画像の最後はそれを紹介したレコード・コレクターズ誌の創刊3号に載っていた外国人コレクターのものだが、私もこの初版のアルバムを水道橋の『ROOT』で2002年12月26日に購入した。グランツのナンバリングNo.3437であった。このアルバムは12インチのシェラック盤が6枚封入されていて、レスターヤング、コールマン・ホーキンス、チャーリーパーカーらこのアルバムの為の録音ものでレアな音源ばかりであった。6枚レコード盤のレーベルデザインは最後に上げた正方形のモダンシックなものに統一されている。最初に紹介した10インチ盤には♫Tanga P.T 1とP.T 2だったがこのアルバムでは全くの別ヴァージョンで12インチ片面分の長尺盤用の演奏がカッティングされている。最終6枚目のA面である。そのB面にはバド・パウエルの♫チェロキー が入っている。

Tanga, Pt. 1

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『チャーリー・パーカー』

よく通っていた東京・水道橋の中古レコ屋

『ROOT』でこの10インチのオリジナル盤を見付けたのはマスターのO氏が、下働きしていた新宿コレクターズが閉店してO氏が独立を余儀なくされてから数年ほど経ってからのある日のことだった。こうしたオリジナル盤のお宝が入荷すると決まって店の一番目立つ所にアクリルのレコード立てに飾られるのはO氏のルーティとなっていたから店の扉を開けて真正面に、今日は何が飾られているかな?と店に通うひそみになっていた。

価格は¥10,000丁度だった。パーカーついてはこの店でダイアル盤のオリジナル盤の幾枚かを購入してその魅力にすっかり魅了されていたから、こうしたパーカーらしくない甘いストリングスによる音楽はその後のインストゥルメンタルを先取りしていた。最もパーカーはビジネス上、ハードバップをものしていたがプライベートではトラッドなものを好んで聴いていたという。パーカーが急性肺炎でパノニカ・ド・ケーニグス・ウォーター男爵夫人の部屋で亡くなった時、つけていたTVショーではトミードーシーショウが放送されていた。それは彼がこよなく愛したトミードーシーの演奏を観たがったから夫人がつけて上げた放送だった。そして、パーカーが入院を嫌がって病院の隣にあった男爵夫人の部屋で療養することにしてから、男爵夫人とパーカーとで医師フライマンへの贈り物として選んだのが、パーカーのこの

『ウィズ ストリングス』のアルバムだった。

アルバムは10インチ盤が二枚リリースされたがVolume1に当たるこのクレフ盤MGC-501ではデビッドは口髭を生やしたパーカーの隣に、このオーケストレーションを担当したオーボエ奏者でもあるミッチ・ミラーの姿が小さく描いている。ミラーは後にCBSコロムビアの音楽部門の責任者となったが、ミラーはその頃人気が降下していたフランク・シナトラの再起をコミックソングで凌ぐべくレコードを作ったが、その評判は著しく良く無く失意のうちにコロムビアを去った。

ROOTで初めてこのジャケットが目に飛び込んできた時の感激を私は今でも忘れる事が出来ない。

続

※ 1.チャーリーパーカーのアルバム

『With Strings』'49

エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『ジョニー・ホッジス』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

パーカーの次に村上春樹が選んだのはデューク・エリントン楽団の花形アルトサックス奏者の彼だ。1928年からデューク・エリントン楽団に在籍した彼の芸歴は古く、1920年のバーレスクホールに於ける『Black and White Revue』が上演された時にはバンドピットの中でクラリネットを吹いていた、とヴェテラン ソプラノサックス奏者のシドニーベシェが目撃談を語ったという。そしてベシェは彼の演奏技術に感銘を受け、演奏を続けるように激励したという。ベシェは既にこの頃からそうした影響力を持っていた。ジャズの巨人ルイ・アームストロングよりも早く熟達したサックス奏者として、極狭かったジャズ界に君臨していたのだ。1928年ニューヨークハーレムにあったコットン・クラブに専属楽団として雇われていたデューク・エリントンはバンドの拡大を図った時にクラリネット奏者のバーニービガードの薦めでホッジスはデュークのバンドに向い入れられる。ホッジス21歳の時であった。以降、ホッジスは終生デューク・エリントンの下から離れる事は無かった。無論、その間にはホッジスがリーダーを務めたバンドを結成したりホッジス名義のアルバムが作られたりした事はあったものの、親分のデュークからお声がけ掛かれば直ぐに馳せ参じるホッジスでもあった。1973年、ホッジスの死から3年が経った時にデュークはホッジスへの賛辞を送っている。「世界で最も生き生きしたショウマンとか、最も偉大なステージ・パーソナリティーとかでは決してなかった。でも音色がほんとに美しくてね、時に涙があふれてくるくらいだったよ。それがジョニー・ホッジスだった。いや、それがジョニー・ホッジスの今なんだ」長いビブラートや、連続音に滑り込む彼の個人技はしばしば模倣された。エリントンの曲名にあるように、彼は「ジープ(Jeep)」というあだ名も頂戴していた。「うさぎ」の方に関してジョニー・グリフィンは、「彼はうさぎみたいだった。あんなに美しい音楽を演奏してるのに、顔には何の表情もなかったんだから」と発言している。

まず村上春樹が取り上げたのがご覧のクレフレーベルでのホッジスのアルバムジャケットだ。

足元に横たわる黒くて長細いものはホッジスの一般的な渾名だったラビットに因んでデビッドがニンジンを書いたらしい。

Blue Reverie

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『レスター・ヤング』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

レスター・ヤングの3枚目は『COLLATES No.2』

である。村上春樹の記述によるとこの時期は丁度マーキュリーからノーマン・グランツがクレフとノーグランをその販売網から離脱した頃、と書いているように、レーベルやアルバムがどれで、どの時期のものか?が混沌としてイマイチ掴み辛い。私もレスター・ヤングにはかなり心酔したので、凡そのことは判るが未だにクレフとマーキュリーのレーベルがごっちゃになってしまう。或る時代までよくあった中古レコ屋もかなりアバウトにこうしたレコードを売っていたものだ。例えばレスターのマーキュリー盤をクレフのレコード袋に入れてシレーっと売られていたりetc…。これなどは未だ可愛い方だが、ノーマン・グランツが後に興したジャズの名門レーベルの一角を占めることになる『Verve』期にレスターのクレフ時代の音源を十把一絡げにして一連のレスターのオスカー・ピーターソントリオとのセッションをアルバムの枠を取っぱらい曲順もバラバラ、おまけにどのアルバムにも所収されていない未収録音源なども混ぜて改めて『pres』と云うアルバムで再発したものに至っては、もう収拾が付かないことになっている。嘗てのマーキュリーだとかクレフ、ノーグランを知らない新興のファン達はこの『pres』がオリジナル盤だと思っている人が一定数存在するからだ。更に、サブスクもこの『pres』を元ネタに音源をアップしたりしているものだから、『COLLATES No.2』では中々ヒットしない、と云う事態に陥っている始末である。これはノーマン・グランツと云う御仁がオリジナルだのディスコグラフィーに余り拘らなかった考えが、現在までこうした混乱を招いていることに、依拠するのであろう。日本でなら大滝詠一がそうであった。『自分は詠み人知らずになりたい』と或る時、親交の深かった音楽評論家の萩原健太に語ったと云う。つまり、自分が作った作品が世に流布してくれたら、自分の名前は流布しなくてもよい、と云う考えが彼を支配していたと云う。

されば、どんな形であるにせよ自分が関わった作品たちが後世にミャクミャクとうたい継がれて行ってくれたら本望だ、と云う訳だ。だから尚更正史は出来たら自分で質すべきでは?と思うのだがそれは後に継ぐ、出来る人間の役割と言わんばかりである。ノーマン・グランツもレーベルを次々と売却して新しいレーベルを更新していった。プロデューサーと云う言葉を嫌い、敢えてスーパーヴァイザーと言ってみたり、その取組は新機軸に富んでいたが、プロデューサーそのものへの関心やジャケットのイラストは一貫して好きなイラストレーターを使うとか、更にはエンジニアに誰を起用した、と云うことをわざわざレーベルに印字したりなど、後にサブカルチャー的に普遍となるこうした職人気質人たちに注目を集めさせるそうした切り口にスポットライトを当てたのも業界ではノーマンも大滝も初めての試みだった。

レスター・ヤングから話がかなり逸れてしまった。

本回は前回に引き続き『COLLATES』の№2を紹介する。録音年月は前回と同じ日のセッションである。本回はこの中からレスター垂涎のビックス・バイダーベックの十八番でレコードも残されている♫ザウ・スウェル をレスターが取り上げているのが所収されていたので、サブスクで早速拝聴願いたい。

このジャケットについて村上春樹の見解を最後に引用する。尚、デビッドのジャケットはこのコラムのレスターの項でいちばん最初に紹介した「ウィズ・オスカー・ピーターソン・トリオ」と全く同じデザインだが、色合いがまるで違う。薄青の単色刷りの方が最初に紹介した方である。

……この右手に剣(らしきもの)を持ったドン・ジョバンニ風のレスターの姿はなかなか魅力的だ。しかしなぜレスター・ヤングを騎士に見立てるのか、その理由はわからない。レスターは終始平和と安穏を好む、傷つきやすい性格の人だったから、そんな人に剣をもたせてもなぁ・・・という疑問は残る。しかしおそらくDSMにはそれなりの思いがあったのだろう。レスター・ヤングは彼にとって永遠の輝かしいヒーローだったのかもしれない。……

続

ザウ・スウェル

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『イリノイ・ジャケー』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

1955年のアルバムで、ジャケーがリーダーだが、カウント・ベイシー楽団時代の同僚ハリー・エディソンがミュートtp.で参加している。村上春樹おすすめの♫Cool Bill はラストでジャケーとエディソンの二人のチェースが聴ける。普通チェースは火花散る激しいアドリブの応酬に陥りがちだが、ここでの2人はもっと和んでいて、久しぶりの邂逅にやァーやァーと縁側で茶でも啜っているような、穏やかな共演である。ハリー・エディソンはジャケー同様、カウント・ベイシー楽団以後ノーマン・グランツのJ.A.T.Pに参加して頭角を表した。レスター・ヤングとは幾枚もマーキュリー時代に名盤を残し、ヤングからスウィーツというミドルネームを貰い後に自分のアルバムでもその名を冠してすっかりお気に入りだったようだ。ハリー・エディソンと言って忘れられないエピソードと云えば、やはり3枚目に貼ったこの最初のJ.A.T.Pコンサートの時のデビッドの有名なジャケットだ。このペッターのモデルは一体誰か?と論争になった時、しゃしゃり出てきたのが「俺様さ」と名乗りを上げたのがエディソンだった。J.A.T.Pを牽引したリーダーペッターは誰を置いても俺以外にないじゃないか!と意気軒昂だったエディソンだが、作者がデビッドからは遂にはっきりしたことは告げられず、この論争はすぐに収まる。エディソンは中間派ペッターとしてはジャズ史的にはロイ・エルドリッチらの後塵を拝する位置づけ的存在に終わるが、一連のヤングと吹き込んだ盤はどれも名盤の名に恥じない立派な内容だが、それはまた別のお話。

Cool Bill

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『スタン・ゲッツ』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

続いて村上春樹のコレクションから紹介されたのが『HAMP and GETZ』。互いに帽子を取ってのご挨拶が微笑ましい。ゲッツとライオネル・ハンプトンとは、これまた異色の取り合わせやなぁと思ったが、村上春樹によれば…グランツは数多くの手持ちのミュージシャンをほとんど「順列組み合わせ」的に組み合わせて録音をおこなったみたいだが、意外な組み合わせがホットな結果を生むことが多く、そのへんの目付の確かさは「さすが」と感心させられる。ゲッツとハンプトンの顔合わせもそんな意外な成功例のひとつで、二人は真っ向勝負のホットなプレイを繰り広げる。そしてその演奏の質はとても高い。ゲッツも本気、ハンプも本気だ。…となる。

ライオネルは最初はドラマーだった。1936年、ルイ・アームストロングとビング・クロスビーの共演映画『ペニーズ・フロム・へブン』にルイのバンドのドラマーとして出演、映画の中でルイの唄う♫クローゼットの中の骸骨 というおどろおどろしくもコミカルなシーンで、仮面を被ってドラム🥁を叩きながら村上"ポンタ"秀一がよくやる、ドラムセットから立ち上がり辺りの全てのものにスティックを当てて踊るように叩き、最後は本物の骸骨の肋骨をスラーで流し打ちした時に、ザイロフォン(木琴)の音を当てる、というパフォーマンスを披露。ライオネルがドラマーからビブラフォン奏者に変身した瞬間だった。同じ年にベニー・グッドマンのカルテットに招かれて、巷間では史上初の白黒混成バンドとされているチームに参加、ここからライオネルの陽キャな一面が世の人々に認知された。ベニーのバンドで一頻り演った後、1939年に自己の楽団を結成する。ステレオ時代になってからライオネルの楽団で♫エアメール・スペシャル を聴いた事があったが、ライオネルのスイングパルスが楽団全体に波及して、ブラスを含めた集団パフォーマンスが凄まじいグルーブとなって圧巻の演奏となっていたのには舌を巻いた。

本回アップしたこのアルバム筆鋒の♫chrokee

でも非常にホットな2人のバトルが繰り広げられている。ライオネルは興が乗りはじめると必ず"唸る" 。ベニーのカルテットでもその間隙を縫うように、…ィェィーィ いぇーいィぇーいいぇーい…と唸っていた。ジャズメンでは時々この唸りを隠さない御仁がいるが、大体は黒人が多い。バド・パウエルなどはかなりドイヒーな唸りを聴かせる。タモリが以前ラジオで…ありゃ、バドがピアノを虐めてるんだ…と言い切っており、変に腑に落ちた事があった。様々な解釈があるが、あの唸りを容認するか否かで、聴く者の価値観が試されているようでもある。もっと酷いリスナーはそれをスピリチュアルにまで拡大解釈する勘違い者がいるので、要注意である。ジャズ解説もせいぜいタモリレベル位までに留め置くのが、正しいジャズとの向き合い方ではないだろうか。

続

Cherokee

もっとみる

新着

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『レスター・ヤング』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

レスター・ヤングの4枚目は『Pres and Sweets』1955年Rec.で全8曲、片面4曲のこの時期特有の10インチ盤である。直径25cmで現在出回っているアルバムサイズのLP盤は、直径30cm盤だからそれより5cm小さい盤である。このアルバムは、レーベルがクレフからノーグランに変わったばかりの頃にリリースされたアルバムである。

後にVerve時代になってから再発された時には赤地にレスターとハリーエディソン2人の写真が並んでるだけの何の工夫もないジャケットだったが、そうやって考えるとこのノーグランの時はなんと味わいのあるDSMのイラストなんだろう、と惚れ惚れしとしてしまい、いつまでも眺めていたくなる。斜めに描かれたテナーは正にレスターの象徴である。彼のサックスの持ち方は常に斜めに斜傾されていて、彼がソリを吹く時そのマウスピースから漏れ出る空かし音から始まりややオフビート気味に奏でられる。その枯れた味わいをレスターはサックスを斜めに構えることで、体現していたのである。それをDSMはレスターを描かずして表現している。と言うか、机を意図的に描いているところを見ると、サックスはその机に置かれているようだ。一方のハリーのペットはイスに置かれている。全体の構図の中でマイクロフォンに赤い着色、ペットには青を塗る。この、演奏後の空虚感、或いはロスな心情とでも言おうか。DSMの絵画に漂う虚無感は彼独特の世界観だが、殊にレスターのアルバムではそれが顕著に表されている。

録音された演奏はこの本の中で村上春樹が書いている通り、二人がイマイチ乗っていない。バッキングはオスカー・ピーターソン-p. ハーブ・エリス-g. レイ・ブラウン-b. バディ・リッチ-ds.と言う鉄壁の布陣だから、二人の演奏がヘナっているのが、何とも勿体無い。が、二人のベイシー時代のテーマ曲である♫ワン・オクロック・ジャンプ の演奏になると生気をとり戻したかのようだ。プレスはレスターのミドルネームで親交が深かったビリーホリデイがレスターに敬意をもって名付けたプレジデントの略称。レスターはその返礼としてビリーに、あんたは女の中の女だったよ、という最大の敬意であるレディー・デイとした。そのレスターがカウント・ベイシー楽団以来の盟友ハリー・エディソンには"スウィーツ"というミドルネームを与えた。この時期レスターはアルバムでは頻りにペッターにミュートを付けて吹くように指示している。ここでもそうで、ハリー"スイーツ"のミュートはその名の通り甘く芳醇な果実のような味わいを放つ。

続

One O'Clock Jump

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『レスター・ヤング』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。レスター・ヤングによって、それまでトラッド一辺倒だった私も徐々にモダン開眼していった。レスター・ヤングは別にモダン派ではないが、去りとて古臭いコーニーなトラッドスタイルを堅持していた人でもなく、こうした人を故.大橋巨泉氏は"中間派"と名付けて新たな立ち位置としてジャズ史に地平を切り開いた。トラッドとモダンの中間に立つミュージシャンだから中間派。誠に判りやすい。但し、この中間派と呼ばれる為には後々のモダン派ミュージシャンへの影響力がモノを云う。

レスターはそう言う点でも同じカウント・ベイシー楽団のテナー奏者ワーデル・グレイを始め前回この本📖´-で村上春樹が推していたスタン・ゲッツなどもレスターそっくりだ。テナーもアルトも両刀使いだったソニー・スティットもパーカーやレスター譲りのソロを吹いた。その肝心のレスターは、若き日にビックスとフランキー・トラムバウアーの相乗効果で有名な♫Singin' The Blues

のレコードをそれこそ擦り切れるほど聴いたと云う。あの二人の寛ぎに満ちたコルネットとCメロディー・サックス(ソプラノサックスとも違う。アルトとテナーの中間音)のチェースが、現実でギスギスして辛酸を舐めるような私生活を送っていたレスターが聴いて束の間の現実逃避が出来たのだ。そのフランキー・トラムバウアーの滑らかなフレイジングから強く影響を受けたレスターには、当時既にジャズ界を席巻していたテナー奏者コールマン・ホーキンスが激しいブロウでギャラリーを喜ばせ、バンド仲間を鼓舞する様が段々と違和感を醸成してゆく。当時の狭いジャズ界においてサックス🎷は総じてホーキンス張りのブリブリ・ビブラート一択の様相を呈していたが、レスターは敢えてそんな流れに"NO"を突きつけたのだ。レスターのソロスタイルはホーキンスのそれに比べたらまるで正反対。ビブラートはノンブレスで直線的、必要以上の音数を吹かない、カウント・ベイシー楽団時代のレスターは震えないビブラート以外はホーキンス張りだったが、年月が経てば経つほどその音数が少なくなっていった。これはボスであったカウント・ベイシーのピアノスタイルである所謂、節約奏法スタイルをピアノからサックスに置き換えた奏法だ。そう考えるのが自然であろう。1933年、レスターは初めてカンサスシティーでカウント・ベイシー楽団に参加した頃、カンサスシティ(以下KCと表記)の有名なクラブチェリー・ブロッサムにコールマン・ホーキンスが出ているという噂が瞬く間に町中に流れ、30分と経たずしてレスター・ヤングやベン・ウェブスター、ハーシャル・エヴァンスなど若くて活きのいいサックス奏者らが続々とクラブにプレイしに詰め掛けてきた。ホーキンス(以下、ビーンと表記)はKCのテナープレイヤーがどんだけのものなのかは知らなかった。「ビーンは一晩中プレイした」が、太刀打ち出来なかったという。その日のうちにビーンは当時専属だったフレッチャー・ヘンダーソン楽団とセントルイスに移動しなければならず、レスターらがベン達とセッションしている間、ずっと自分が入る隙を伺っていたが遂にタイムオーバーとなりセッションに加わることは遂に出来なかった。つまりは一晩中プレイしてなんかいなかったのが事の真祖のようだ。これはレスター寄りの者たちによる「ホーキンスの敗北」神話であり、この話がベースとなり尾ヒレが付いて流布したらしい。ホーキンスがレスターに敗北した、という話がひと頃のジャズ本には必ず書かれていたものであり、さもレスターとビーンがテナバトルの一騎打をしてレスターが勝った、という話はでっち上げだったことがデイヴ・ゲリーのジャズマスターピースシリーズのレスターの伝記を読むと、最初から闘っていないことが判る。しかもレスターはビーン以外のミュージシャンとそこでセッションしていた訳で、ビーンは土俵にすら昇れていないことが、上記の記述でハッキリする。フレッチャー・ヘンダーソン楽団の移動でタイムオーバーとなった口述をしたのはレスターらと同時期にKCでピアノを弾いていたメリー・ルー・ウィリアムズ女史の証言だからほぼ間違いない。正確なジャズ史は如何に客観的な意見を口述或いは記述しているかを読む側がキチンと選別しなければならない良き例であろう。

さて、前置きが長くなったがレスターのノーマン・グランツコレクションで村上春樹が二番目に取り上げたのが『COLLATS』である。まだマーキュリー時代の1951年に10インチアルバムとしてリリースされた初期のアルバム形態である。我々が今日び、LPとして認識しているアナログ盤は30cmの直径でこれが12インチ盤となる。10インチは直径25cmである。現在出回っているLPよりかはやや小さい。この10インチ盤は現在殆ど見なくなった。大滝詠一は1977年にコロムビアから自分が手掛けたCMソングの音源をLPでリリースしたが、4年後にCBSソニーからリリースしたコロムビア時代の旧譜をリイシューした際にこの『NIAGARA CM SPECIAL VOLUME.2』として10インチ盤で敢えて出した。大滝さんとしてはレコードの変遷の中でLPの12インチの前に10インチの時代があった事を形として残しておきたかったのであろう。それだけ歴史を重んじていたミュージシャンであったということである。

話が逸れたが、そのレスターの『COLLATS』から本日は往年のスタンダード♫Polka Dots and Moonbeams を紹介する。このアルバムリリース当時、ノーマンはビニライト盤のアルバムと同時に2曲が表裏にプレスされたシェラック素材のSP盤もリリースしている。つまりはバラ売りしていたのである。素晴らしき商魂だが、実際にまだビニライト盤の普及率が上昇していなかった頃の話だから、SP盤リリースはある意味必定だったのかもしれない。私は中古レコード店でこの♫ポルカドッツ… と♫ Too Marvelous For Words と

♫ Frenesi の3枚をSP盤で買った覚えがある。計8曲入りのアルバムだったからあと1枚見付けられたらこのアルバムのSP盤を全て揃えられたのだが、惜しかった。

続

ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『レスター・ヤング』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

レスター・ヤング……私が狂ったようにJAZZのオリヂナル盤を買うキッカケがレスターヤングのクレフ盤♫ There Will Never Be Another You を今はもうない新宿西口の老舗中古レコ屋『コレクターズ』で何かいい"出モノ"はないか?とふと立ち寄ったとある日の午後のこと、好みのトラッド系の音盤が余りなく少々気が滅入ってきたそのタイミングで、それは店のJBLのスピーカーから流れてきた時、私はLPの復刻盤の音だろうと思って聴き入っていた。が、Technicsのレコードプレーヤーを不意に見ると明らかに10インチのオリヂナル原盤で掛けているのが分かった。すかさず店番をしていたOさんにこのレコードを見せてください、とお願いして、手に取らせて貰った。それまでレスター・ヤングのレの字も知らなかった私には、この音盤でレスターの枯山水のような音を聴けた事が幸いした。恐らく、ツルピカのノイズ・リダクションを効かせた復刻盤でこれを聴いていたなら間違いなく、このVersionをスルーしていた事であろう。

その時、店主のO.K.さんがレスターのことをいろいろ教示してくれたのだが、申し訳ないことに殆ど頭には入って来なかった。それくらいレスターのこのクレフ盤の衝撃が凄すぎたのだ。

1952年当時のマーキュリー、クレフ盤の素材はシェラック末期の最高品質であり、SP盤の専用針で掛ければLP盤と遜色ない音で聴けることもその後解った。ノーマン・グランツのそうした盤の素材であるシェラック選びにも仕事への誠実さが伺える、このシリーズで取り上げる数々のレコードも最高の音質で楽しめること請け合いである。

次回から珠玉のレスター・ヤングのテナーサックスの世界をご堪能頂く。

続

ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー

ハシオキ龍之介

#レコードジャケット #JAZZレコード

☆『スタン・ゲッツ』

村上春樹のコレクションの中からのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケット作品にフォーカスした本を紹介している。

この本の中で、スタン・ゲッツのデビッド・ストーン・マーティンが手掛けたジャケットは本回が最後である。本回は1955年、カリフォルニアに『ベニーグッドマン・ストーリー』の撮影で訪れていたゲッツの為にわざわざ出張してでも録音させようと、ノーマン・グランツがウエスト・コースト派のミュージシャンであるトランペッターのコンテ・カンドリ、ジャズ・ピアニストのルー・レヴィらを集めて作られたアルバム『West Coast JAZZ』が、紹介されている。村上春樹は数あるデビッドのアルバム・ジャケットの中でも大のお気に入りと、このデザインを大層褒めている。

下半身のみ描かれる裸足の男はゲッツ本人なのだろうか?敢えて、顔を描かずわざわざ下半身のみを描いたデビットの真意は如何に?そんな風変わりな構図が村上の琴線を震わせたのだろうか。

スタン・ゲッツ最後の項なので触れておくが、若き日にFM東京(現在のTOKYO FM)の特別番組で以前にも触れた東京・吉祥寺の老舗ジャズ喫茶のマスターだった寺島靖国氏が、監修したJAZZ番組で不意にゲッツのヴァーヴ盤でLIVE音源だったが♫LOVE WALKED IN というガーシュインの楽曲をゲッツが吹いているレコードを紹介しており、これが鮮烈な印象を残したが、寺島氏はアルバム名を紹介してくれなかったお陰で、随分とこのレコードを探すのに手こずった苦い思い出がある。

こうしたアンフェアな経験則から、私はいま、自分の配信で掛ける音源について持てる情報はなるべく公表することにしている。第2の"私"の様な漂流民を作らないために。寺島靖国、この人の名前を私が書くときには、こうしたネガティブなことしか思い浮かばない。

実際に現在ではそのアルバムが何であったかはスマホのお陰で簡単に検索することが出来たので積年の私の疑問も解消された。めでたしめでたしである。

続

Summertime

もっとみる

関連検索ワード