きぃ

やさしくなりたい

イラスト

学生

音楽

米津玄師

文学

読書

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

最近は短編小説を書くのにハマってます。

下に載せている画像から短編を読めます。

コメントからはより長い短編も読めます。

きぃ

きぃ

きぃ

深夜にどっぷり浸かるぞ

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

苦手な水彩にチャレンジしましたが、最後の仕上げは慣れた油彩で。

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

しばらくゲームは休憩しよう…

きぃ

(試しに画像に収めて投稿してみました)

きぃ

きぃ

きぃ

から試しに時間設けてやってみます

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

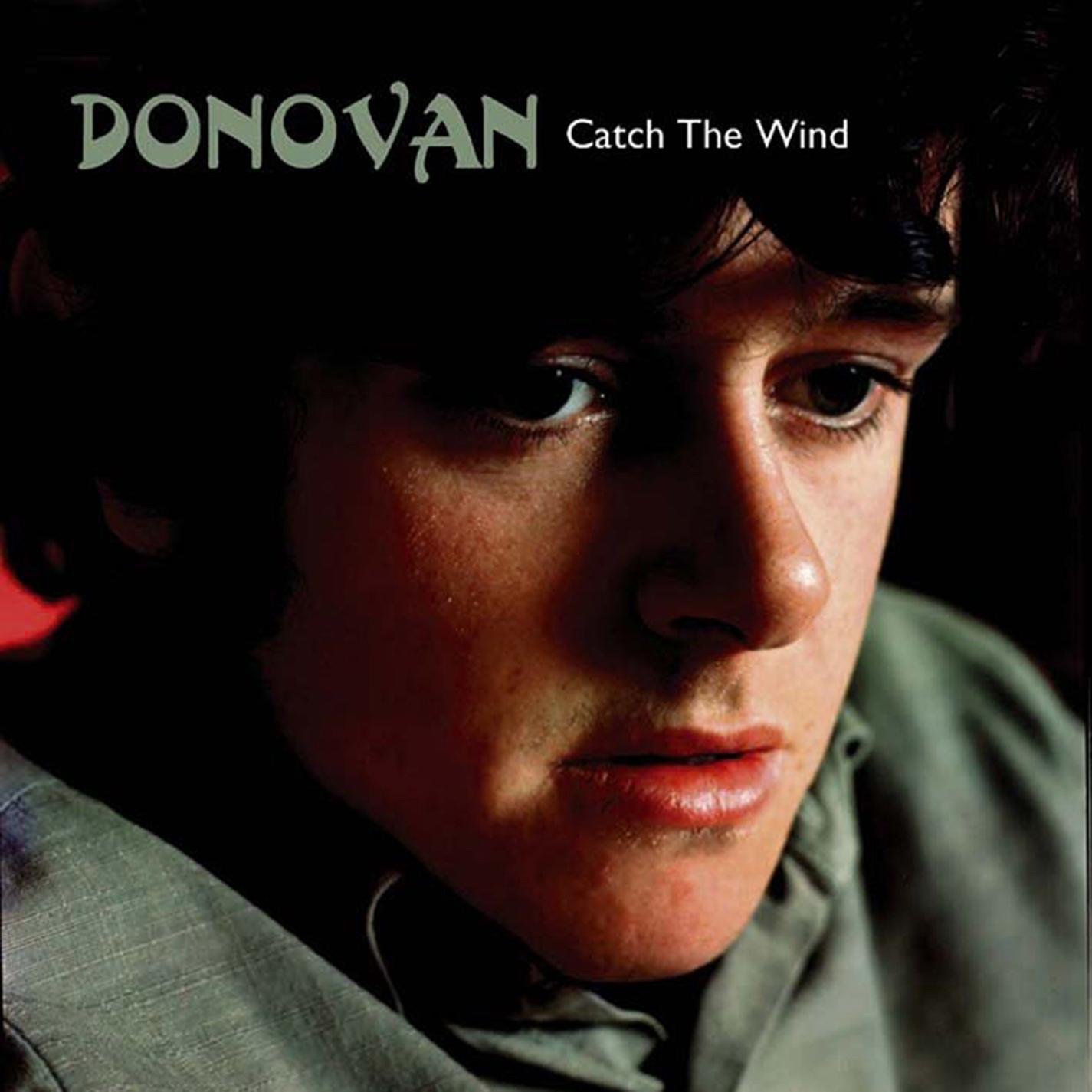

Catch the Wind

きぃ

きぃ

きぃ

風に巻かれて街は色を変えていきます。擦り切れながら影は揺らめいています。陽に覆われて手は色を失っていきます。焼き付けながら瞳は乾き切っています。空の重さに身を任せて、今にも抜け落ちてしまいそうな腰。まばらに張り付いた苔は少し湿っています。蝉の声は遠く。木陰には玉のような地鳴きが重なります。針のような細い命が皺だらけの地面に突き立っています。ひび割れていて、ちょうど、象の肌がこんなだったと思い出します。

日は落ちていきます。はしゃぐ雲の手が掴みにかかっているけれども、落ちていくのです。上では────オレンジと海が滲んでいます。何かを告げるような、あわいの跡。それを追いかける鳥の群れ。折り紙のようですね。だから近づきすぎては燃えてしまって、灰になって落ちてしまいそう。落ちた先には、飛び立っていく先には何があるのでしょう。緑はあるのでしょうか。そもそも果てはあるのでしょうか。きっとあるのでしょう。鳥の渡りにも、人の歩みにも。さっき駅の底へ潜っていった人にも。

あなたにも、あるのですか。あるのならば、そこが暖かなところであれば、あなたはさぞ喜ぶことでしょう。あなたの約束はいつも夢の上に漂っていました。夢のようでした。夢とはやがて醒めるものなので、どれもこれも消えていってしまいましたが、あなたとの日々は夢のようでした。肩を寄せ、鼻を見つめ、耳を広げ、まどろみの中で、平らかな地を踏み、確かなものを探し、名前を呼んでみせ、たくさんの話を持っていき、互いの幸せを信じて、世界に逆らうように笑っていた一年間。

制度に満たない関係では、あなたを繋ぎ止めることはできなかった。口約束といえば確かにそれまでです。ですから永遠があればと、願っていたのです。願いとは星の輝くのと同じだ、と教えてくれたのはあなたでした。あなたがたくさん教えてくれたことの一つです。そのとおりでした。星が死ぬのと同じでした。潰えてはじめて光を放ち、幾星霜をかけて、もうとっくに果ててしまった命のきらめきを、どことも知らぬ人のもとへ届けるのですから。ですから、またこれまでのように、示し合わずとも日曜日の午後に、あなたがここへ来てくれたら、という願いも、今日に果たされることはないのでしょう。

またいつものように────あなたの言う、いつも、とはいつのことですか。あなたの一年は、それほど短いものだったのでしょうか。ひと月前のように、なんでもない時間を過ごしませんか。終わりにしてしまったら、その先に続くものはあるのでしょうか。ああ。返事はないとわかっていても、頭の中では、そんな言葉が絶えません。

オレンジはずっと遠くに。辺りには沈むような青が埋め尽くしてしまいました。高くから降り注いだ日ざしも、もうずっと遠くへ行ってしまいました。木陰も青に呑まれて消えてしまいましたし、鳥たちも見えないところまで飛んでいってしまいました。この場所で転がしていた時間。あなたはきっと知ることもないのでしょう。もう、あなたが来ることはありません。あなたは、またいつものように会って話そうと言いましたが、もう二度と、あなたと顔を合わせることはないでしょう。あなたとのこれまでを忘れることなど、できないのですから。

ですから、どうか、あなたが安らかでありますように。あなたのまなざす道の先が、どうか、庭の花園のように、暖かでありますように。これから先に出会う人の誰かが、どうか、あなたの幸せを信じられる人でありますように。幸せが何かなんて教わっていません。あなたはただ無根拠に幸せだと口にしていました。そんな軽やかな言葉を、いつまでも覚えています。どれも勝手な願いです。いつか届くことを祈って。あなたがどうか────どこでもいいから、穏やかでありますように。

風に巻かれて時間は流れていきます。擦り切れながら日々は忙しなく過ぎていきます。腰かけていた石から離れ、駅の底へと滑り出します。真白い灯光に包まれながら、あなたとの時間を置いて、取り替えられたばかりの改札口を潜り抜けました。

きぃ

・幽霊

・不思議なとこに迷い込む系

・恋人

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

きぃ

とにかく現実にあんまり即してないやつ

きぃ

きぃ

ぼやけた昼下がりに目を細めれば、にわかにアナウンスが鳴りわたる。

────まもなく二番線に電車が到着します

プラットフォームには少しばかりの緊張が走る。ベンチに座っていた人は腰を上げ、列に並んでいる人は足を揃え直し、列の先頭に立つ私は一歩左へ除けて、ドアから降りてくる人を迎える準備を整えた。

────黄色い線の内側までお下がりください

別に不安になったわけではないけれど、一応は確認すべきだと思い、黄色い線もとい点字ブロックへ、あくまで形式的に目をやる。淡く照らされているので、黄色が剥げ落ちているのがハッキリとわかる。

もしも岩石が生き物だったら、これはきっと枯れた石そのものなのだろう。くすんだ石目が死灰のようだった。丁寧に並ぶ突起の数々からも、鼓動と呼べるものはまるで聞こえない。

プラットフォーム端にこべりつく灰────だから黄色い線なんて、どこにも見当たらなかった。私には見えなかった。ひょっとしたら目の見えない人には、デコボコの黄色い線が見えているのだろうか。その人だけの色が見えているのだろうか。

電車が来た。つんざく音を撒きながら、ゆっくりと向かってくる。冷たい函に落ちた影が、滑るように左から、プラットフォームを染め上げていく。くらい青。降りる人は誰もいない。私は足を突きだして線を跨ぎ越えた。

靴に重なった影の色は、まだ知らない海の底だった。

きぃ

きぃ

からだの中は青みがかっている。底の見えない青が覆いかかっている。流された木の重力が下から這って出てくる。枕に預けた頭蓋にはビイ玉くらいの窪みがあって、溶け出したガラスの液体はゆらゆらと下へ落ちていく。上には丸い輪郭が揺れている。固まっている。写っているのは繰り返された線と面。遠ざかっていくもので、近づいてくるもので、バラけていくもので、絡まっていくもので、そういうもので、泥になったビイ玉は塗りつぶされている。

ぬかるみの中は刺す痛みがある。敷き詰められた綿と針とが、雪崩に呑まれて、ひしゃげたパジャマに食い込んでいる。荒い肌理模様が裏側にへばりついて、ウロの木は保たれている。中には変わらず青が潜んでいる。枝はどれも末枯れていて、脈はどこまでも太く通っている。どくどくと響いている。流れるものもまた、青みがかっている。

底はない。立ち上がらない。起き上がれない。青い時間が過ぎていく。色のない場所が消えていく。いつも世界のどこかは色づいていて、それはたぶん豊かであるはずなのだ。赤い色をした営みがあって、黄の色をしたファンタジーがあって、緑の色をした沈黙があって、黒い色をした悲しみがあって、白い色をした記念碑があって、どれも青から逃れた色をしているように思えた。青は喜びを睨む色。すぐそばにある幸福を、泥の中へ沈めて、見えなくするのではなく、むしろありありと見えるようにしながら、決して触れることはなく、ただ視界に写すだけの、臆病で怠惰な色。澱んだ青。水の色でも夏の色でもない。このからだに染み込んだ色。終わることだけを待ち望みながら、終わることから逃げ続けてきた、あたしに与えられた罰の色。そんな色をしている。

あたしの罪は永らえていること。抗うことなく永らえていること。枯れたら土に還るものだろうに、ぬくもったからだは、いまだ楽になることを許してはくれない。いいや。誰の許しも縛りも、真実、ないはずなのだ。あたしが無気力に逃れているだけ。こべりつく臆病と怠惰に委ねながら、あたしは今も布団にくるまれている。理由がないから。それを取り払う理由がないから、枯れ木は柔らかな隙間で横たわっている。

ゆらりと青く色づいた。日の色。朝の色。青い時間が過ぎ去った、そのことを意味する夜明けの色を、つづら折りのカーテンは鈍くたたえていた。ビイ玉の塊を、ぐるりと傾ける。映るのは読みかけの本と背を向く椅子。今度は逆の方へ傾けてみると、まだ日に焼けていないドアが迫ってくる。青く縁取られているからか、ひどく浮いて見える。この部屋に、動くものは、ただビイ玉を除いて、他には存在しない。カーテンも、まるで初めからそう彫られていたかのように、じっと形を変えずにいる。

きっかけは特になかった。もちろん理由もないまま、あたしの腕は、髪に掠め取られながら、頭を掻きむしっていた。しつこいくらいに同じところを、砂利を掻き分けるように、がりがりと、がりがりと。追って、枯れた枝にも脈がまだあったのだと気がついた。髪を束ねあげるようにして、熱を逃がしてみたり、逆に張り付かせて、熱を吸い取ってみたり、どろどろとした熱の中で藻搔いていた。本当に、熱も髪も、まとわりつく藻のようだった。

痒みは刻一刻と増していった。はじめはうなじ、次は耳の裏、側頭部、頭頂部。蛇の駆け上がっていく様を連想しながら、その蛇を追って、あたしの爪は髪に立てられた。けれど、いくら追ってもラチが明かない。あたしは、役目を終えたように眠る下半身を、納棺の気分で以てもたげてしまって、それをそのまま、床へと置く。人形と言えるほど愛嬌はなかったけれど、やはり飾られたような置かれ方をした自分が、なんだか少しだけ可笑しく思えた。数分、そんなメルヘンな心地を味わったあと、ピアノの鍵盤を叩く要領で親指から順番に、きびきびと力を込めていった。そう呑気に構えているうちにも、痒みという名の火は、依然として燃え広がっていた。髪から火の粉が飛び散らぬよう、夢中で頭を押さえながら、あたしは、最後まで力の入らなかった背中を右手で押し出して、転げるようにベッドから抜け出した。

起き上がるのは、いつも痒みからだ。理由なんてない。中で血が巡って、細胞が動いているから、ただそれだけ。できることなら、このままずっと眠ってしまいたい。けれど、からだが、それを拒むだけだ。痒いから、シャワーを浴びたいから、起き上がる。生きるのなんて、そんなつまらないこじつけの連続。そんなものでいいのだ。あたしは青が嫌いではないから、そんなふうに生きている。つまらない自分を、つまらない論理で納得させている。生き物は世界よりも、ずっとずっとテキトウでいい。ずっと理由なんてないままでいい。

ふと。カーテンの隙間から、青白い朝が差し込んでくる。気だるいからだをすべらせて、窓の方へ向かい、その隙間をぴしゃりと閉じる。部屋はいっそう暗くなる。けれど目はとっくに慣れている。だから、赤くあしらわれた花の模様が、うすらと浮かび上がるのがわかった。ゆるやかに波打つカーテンを背に、あたしは冷たいノブを握って、ゆっくりとドアを開けた。

きぃ

きぃ

きぃ

眠剤が効いてるってことで良いことなんだろうけど