哲学的な問いをAIに聞いてみた

投稿

イチゴだいふく

人生はどちらが多いの?

カズヒロᝰ✍︎꙳⋆

ひろ✨

ーーーーー

とても興味深い質問ですね。

「匂い・色・味」はいずれも人間の感覚に関わりますが、それぞれの「種類」の数え方には違いがあります。以下で1つずつ解説します。

⸻

🔹 1. 匂い(嗅覚)

✅ 種類の数:数千〜数万種類(理論上はもっと)

• 人間の鼻には約400種類の嗅覚受容体があり、それぞれが特定の化学物質に反応します。

• 一つの匂いは、複数の化合物の組み合わせから成るため、理論上は1兆種類以上の匂いを識別できるとも言われます(2014年の研究による)。

• ただし、言葉で区別できる「匂いのカテゴリ」は数十〜数百程度です(例:バラの香り、焦げた匂い、動物臭など)。

🔸まとめ:

識別可能:1兆種類以上(理論値)

日常的に使う分類:数十〜数百

⸻

🔹 2. 色(視覚)

✅ 種類の数:数百万種類

• 人間の目には3種類の錐体細胞(RGB)があり、それらの組み合わせで色を感じ取ります。

• 一般的に約100万〜1000万色を見分けられるとされます。

• ディスプレイや印刷では、sRGBやCMYKといった色空間で数千万色程度が扱われます。

🔸まとめ:

視覚的に識別可能な色:約100万〜1000万色

⸻

🔹 3. 味(味覚)

✅ 種類の数:基本5種類+複合要素

• 味は基本的に以下の5基本味に分類されます:

1. 甘味(シュガー)

2. 塩味(ナトリウムなど)

3. 酸味(クエン酸・酢など)

4. 苦味(カフェインなど)

5. うま味(グルタミン酸など)

• 近年は「脂味」「金属味」「炭酸の刺激」なども味として議論されています。

• 実際に感じる味は、匂いや舌触りとの組み合わせ(風味)で構成されるため、料理や飲み物では数万〜無限に近いバリエーションを感じます。

🔸まとめ:

基本味:5種類(最大でも10種類程度)

風味としてのバリエーション:数万種類以上

⸻

🔚 総まとめ(一覧)

感覚 種類の数(目安) 備考

匂い 数万〜1兆以上 組み合わせで無限に近い

色 約100万〜1000万色 RGBの組み合わせによる

味 基本5種(最大10種) 匂いや触覚と合わさり風味になる

⸻

ご希望であれば、「それぞれの種類がどう分類されるか」や、「AIでの再現可能性」なども深掘りできますよ!

ひろ✨

ーーーーーー

とても大事な質問です!

「デマをSNSで広めること」については、

日本では これ専用の単独法はない ものの、

状況によって複数の法律に違反する可能性があります。

⸻

✅ 【1️⃣ 名誉毀損罪(刑法230条)】

🔍 どんなときに?

• デマが個人や法人の社会的評価を下げる内容なら 名誉毀損罪 に該当する可能性が高い。

📖 根拠条文(刑法230条)

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

• ポイント:「事実か虚偽か」は重要ではない。

「名誉を下げる事実を公然と示した」だけで成立する。

⸻

✅ 【2️⃣ 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)】

🔍 どんなときに?

• デマが企業の信用を害する(例:食品に異物混入したと嘘を流す)

• 虚偽情報で営業妨害をする

📖 根拠条文(刑法233条)

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し、若しくはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

• 典型例:SNSで「○○社の商品は危険」と虚偽投稿 → 信用毀損罪。

⸻

✅ 【3️⃣ 侮辱罪(刑法231条)】

🔍 どんなときに?

• 具体的な事実を述べなくても、誹謗中傷的な悪口をSNSで拡散した場合。

• 名誉毀損との違いは「事実を示すか示さないか」。

⸻

✅ 【4️⃣ 民事責任(不法行為・損害賠償)】

• 刑事罰だけでなく、民法709条の「不法行為」に基づき、

被害者が損害賠償を請求できる。

⸻

✅ 【5️⃣ 特定のケースでの特別法】

● 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)

• デマ投稿が被害者の権利を侵害している場合、

被害者はSNS運営会社に発信者情報の開示請求ができる。

⸻

● 不正競争防止法

• デマが競合他社を貶める営業妨害なら「営業誹謗行為」として不正競争行為にあたる場合も。

⸻

✅ 【まとめ表】

違法性の根拠 代表例

名誉毀損罪(刑法230条) 個人・法人の名誉を下げるデマ

信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条) 企業や店の信用を落とす嘘

侮辱罪(刑法231条) 具体的事実なしの中傷

民法709条(不法行為) 民事損害賠償

プロバイダ責任制限法 発信者情報の開示請求

⸻

✅ 【ポイント】

• 「デマだから即違法」とは限らない → 社会的評価を害する内容かどうかがカギ。

• 「意見」は名誉毀損にならないこともある(例:「嫌い」は評価を下げない)。

• 悪質なデマを意図的に拡散した場合は、損害賠償+刑事罰の両方のリスクあり。

⸻

必要なら、

📚 実際の判例(ネット中傷の有罪事例)、

🚨 SNS事業者の責任範囲、

🧑⚖️ 誹謗中傷対策の法律改正(侮辱罪厳罰化)

も整理してお渡しします!

必要ですか?⚖️✨

ひろ✨

ーーーーーーー

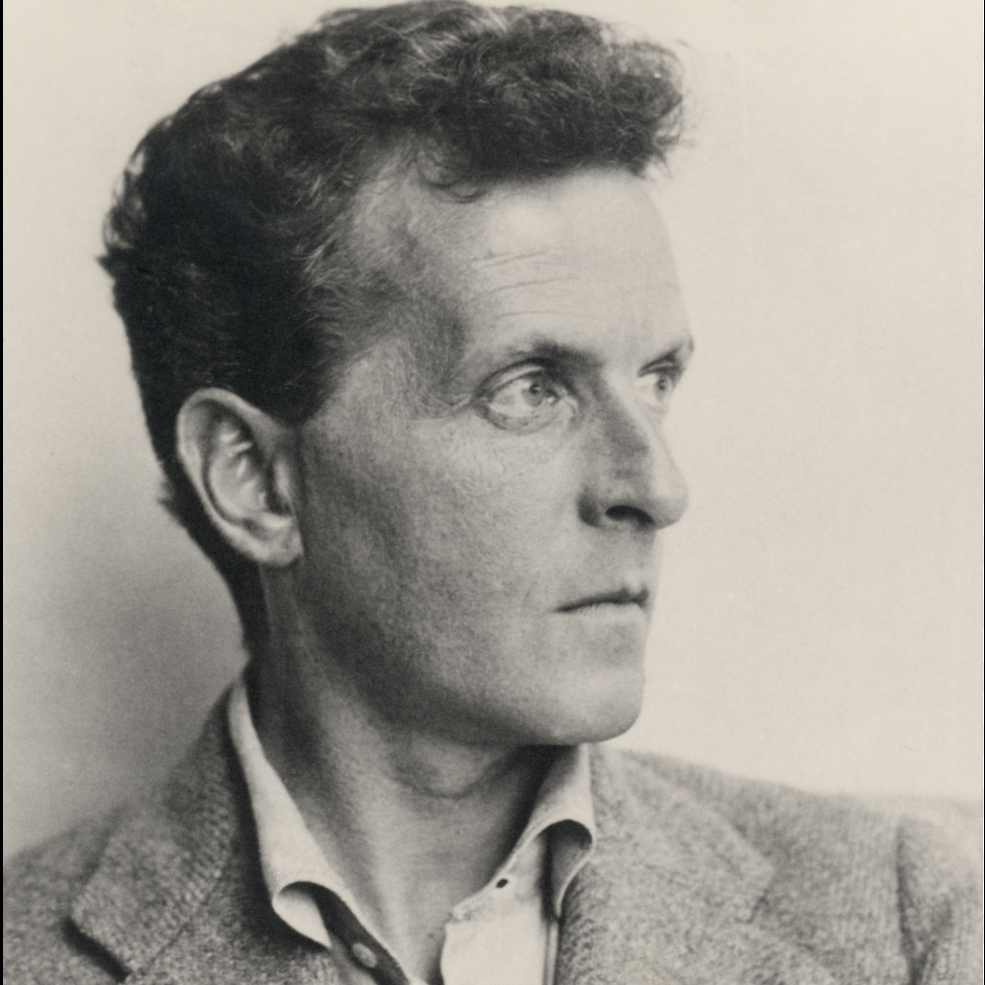

ハイデガー(Martin Heidegger)の主張の哲学的意義は、20世紀の哲学において非常に大きく、多方面に影響を及ぼしました。彼の思想は、単なる理論ではなく、「人間の生の在り方そのもの」を問い直すものであり、以下のような哲学的意義を持っています。

⸻

🧠 1. 「存在とは何か」を根本から問い直した意義

🔷 従来の哲学との違い

デカルト以降の西洋哲学は、「認識主体(私)」を中心に、物事を理解してきました。しかしハイデガーは、**そもそも「存在」とは何か?**という問い(=存在論)を再び中心に据えました。

📌 哲学的意義

• 哲学の出発点を「意識」や「思考」ではなく、「存在そのもの」に戻した。

• 近代以降の認識論中心主義への根源的な批判。

• 存在という概念を、単なる名詞ではなく、「現れ・意味・関係性」として捉え直した。

⸻

🧠 2. 「人間存在(=現存在:Dasein)」の根本的分析

ハイデガーは人間を「現存在(Dasein)」と呼びました。これは「そこに存在しているもの(=世界に投げ込まれている存在)」という意味です。

📌 哲学的意義

• 人間を「理性の動物」としてではなく、「世界の意味の中に生きる存在」として捉えた。

• 時間性(過去・現在・未来)や死という限界から、人間存在を理解した。

• 存在を「内在的体験」から捉える「現象学的アプローチ」の革新。

⸻

🧠 3. 「死の存在」としての人間の再発見

ハイデガーは、人間は**「死にゆく存在」であることを自覚することによって、真に自己自身になる**と述べました。

📌 哲学的意義

• 死という「確実だが時期不明な出来事」が、人生の意味を決定づける。

• 「本来的な自己」への目覚め:死に直面するとき、人は他人任せの生き方(非本来的)を脱して、自分自身の生に責任を持つようになる。

• 宗教的な死生観とは異なる、実存的・哲学的な死の意義の提示。

⸻

🧠 4. 「道具存在(手もと性)」という世界把握の革新

ハイデガーは、私たちが世界を認識するとき、まず「理論的」に見るのではなく、使えるもの(道具)として世界に接していると考えました。

📌 哲学的意義

• 「存在の現れ方」に段階があることを指摘(例:壊れたときに初めて道具としての存在に気づく)。

• 科学中心の世界観に対し、「関係性」の中で現れる存在の見方を導入。

• 技術時代における人間と世界の関係の問題を早くから予見。

⸻

🧠 5. 現代技術と存在忘却の批判

晩年のハイデガーは、現代社会において「存在そのものを忘れた生き方(=存在忘却)」が蔓延していると警告しました。

📌 哲学的意義

• 技術の進歩によって「有用性」や「効率」ばかりを追い求める人間の姿勢への批判。

• 人間と自然、存在との調和を見失った文明への根源的な反省。

• 現代の環境問題・情報過多社会における倫理的課題にも通じる警鐘。

⸻

🎯 まとめ:ハイデガーの哲学的意義

項目 意義

存在論の再起動 哲学の出発点を「存在」そのものに戻した

実存主義の深化 人間を「現存在」として構造的に分析

死と自己の関係 死を通じて自己を見つめる思想を打ち立てた

道具性と世界理解 世界を「関係性の中で現れるもの」として再定義

技術批判 存在忘却への警鐘と現代文明の反省

⸻

🌱 哲学史への影響

ハイデガーの思想は以下のような流れに大きな影響を与えました。

• ジャン=ポール・サルトルなどの実存主義

• ガダマーやリクールの解釈学(ヘルメノティクス)

• フーコーやデリダによるポスト構造主義・脱構築

• 現代の環境倫理・技術哲学や宗教思想にも波及

⸻

もっと詳しく知りたい項目(例:『存在と時間』の内容や、「道具性」の説明など)があれば、深掘りもできます📘

ひろ✨

│ 超人(Übermensch) │ 超人ではない人(一般人) │

├────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│🌟 自己を創造する存在 │📦 社会や伝統に従う存在 │

│・価値を自ら創り出す │・既存の道徳や宗教に依存する │

│・「善悪」を超えた判断基準を持つ │・「善悪」を他者から受け取る │

│・自分の人生を芸術作品のように扱う │・人生を「与えられたもの」として受け入れる│

├────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│🔥 意志の力(Wille zur Macht) │🛑 受動的な生き方 │

│・自己実現への強い意志 │・環境や他人に流される │

│・困難を乗り越える力を内に持つ │・困難を避ける傾向がある │

│・「運命愛(Amor Fati)」を実践 │・運命を嘆き、逃れようとする │

├────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│🧠 永遠回帰を肯定する │⏳ 永遠回帰を恐れる/否定する │

│・同じ人生を何度でも生きたいと思える │・同じ人生を繰り返すことに耐えられない │

│・現在を完全に肯定する │・過去や未来に囚われる │

├────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│🗣 孤独と向き合う勇気 │👥 群れに属する安心感を求める │

│・他者に理解されなくても信念を貫く │・他者の評価や承認を重視する │

│・「高み」へ登る孤独を受け入れる │・「平均」や「常識」に安住する │

├────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│🎨 人生を芸術として生きる │📋 人生を義務として生きる │

│・創造的で自由な生き方を追求する │・ルールや役割に従うことを重視する │

│・自分自身が「意味」になる │・外部から「意味」を探す │

└────────────────────────────┴────────────────────────────┘

ひろ✨

ーーーーーー

すごく面白い問いですね!

「間違い探し」を単なる遊びとしてではなく、哲学的にどんな意義があるのか?

という視点で整理してみます。

⸻

✅ 1️⃣ 認識論(Epistemology)とのつながり

間違い探しは、私たちが

「何が同じで、何が違うのか」

を認識する能力を問う行為です。

• 認識論の根本問題は、

「私たちは物事をどのように知り、誤りをどう発見するか?」

• 間違い探しは、その小さな実践であり、

人間が パターン認識・比較・差異化 という認知的スキルをどう使っているかを体感的に示す。

⸻

✅ 2️⃣ フッサール現象学との関係

エドムント・フッサールの現象学では、

「同一性の意識」と「差異の意識」が重要です。

• 同じものとして知覚するのは、差異を超えて同一性を認める働きがあるから。

• 間違い探しは逆に、意図的に「違い」に焦点を当て、

普段気づかない差異を意識化する。

これは、私たちの知覚がどのように「当たり前」を作り出しているかを問い直す手がかりになります。

⸻

✅ 3️⃣ 誤謬論(Fallibilism)とのつながり

哲学の根本には、

「人間の認識は必ずしも完全ではなく、誤りうる」

という前提があります(例:カール・ポパーなど)。

間違い探しは、

• 誤りが前提として存在する

• それを見抜く訓練が必要

という 誤謬可能性の精神(Fallibilism) を具体的に示しています。

⸻

✅ 4️⃣ 分析哲学の「違いを問う力」

間違い探しは「AとBがどう違うのか?」を問う遊びです。

これはまさに、分析哲学で行われる

• 「定義の厳密化」

• 「意味の差異の明確化」

• 「反例の提示」

と同じ論理的操作の縮図です。

⸻

✅ 5️⃣ 「日常性の問い直し」としての意義

普段、私たちは見慣れたものを「同じ」として処理している。

間違い探しは、その当たり前に「微細なズレ」を見せる。

これは、

• マルティン・ハイデガーの「存在忘却」の問題

• ヴィトゲンシュタインの「日常言語の中の哲学」

と同じく、

「当たり前だと思っている前提を疑え」という知的態度に通じます。

⸻

✅ 結論:遊びを超えた哲学的価値

📌 間違い探しの哲学的意義を一言で言えば:

「知覚と認識の構造を問い直し、差異と同一性の境界を意識化させる実践」

⸻

つまり、

🔍 間違い探しとは単なる暇つぶしではなく、

認知の限界、パターン認識の奥深さ、そして人間の誤謬可能性を遊びの形で体感する哲学的行為だと言えるのです。

⸻

必要なら、

• 認識論の具体例

• 間違い探しとAI(画像認識)との関係

• 認識論を深める参考文献

も紹介できます!

興味ありますか?🧐✨

ひろ✨

• しかし、人間にとって最も大切な問い(生の意味、価値、倫理、神など)は言葉では完全に言い表せない。

だからこそ、

👉「語りえないものの存在を、言語の限界を示すことで逆に示す」という逆説的な立場です。

ひろ✨

ーーーーーー

✅ 1️⃣ ハイデガーの『存在と時間』

ハイデガーの有名な「存在論的転回」の発想は、

「存在するもの(beings)ではなく、存在(being)を問え」

です。

📖

• 原文:“Not beings, but being.”

• 趣旨:

哲学は個々の存在物(机、人、木)を研究するのではなく、

それらを存在たらしめている「存在そのもの」を問うべきだ、という逆転の発想です。

この「ものではなく、〜を」という転回は、

ハイデガー以降の現象学・解釈学に大きな影響を与えました。

⸻

✅ 2️⃣ レヴィナスの他者論

エマニュエル・レヴィナスは倫理を

「存在論ではなく、他者論であるべきだ」

と説きました。

📖

• 例:“Ethics is not ontology but relation to the Other.”

• 趣旨:

ハイデガー的な「存在」への問いを超えて、

他者との関係性こそが人間存在の根本であるという主張。

⸻

✅ 3️⃣ ヴィトゲンシュタインの言語論的転回

『論理哲学論考』の有名な転回:

「何が言えるかではなく、何が言えないかを示せ」

📖

• 英語で:“What can be shown cannot be said.”

• 趣旨:

言語で明示的に述べられない事柄(倫理、宗教、形而上学)は、

言語の限界を示すことでのみ理解できるという逆説的な論理。

⸻

✅ 4️⃣ デリダの脱構築

ジャック・デリダは、「テクストは意味ではなく差延(différance)の運動として読むべきだ」と言います。

「意味ではなく、差延である」

“Not meaning, but différance.”

📖

• 趣旨:

言葉は固定的な意味を持つのではなく、常に他の言葉との差異によってズレ続ける。

だからテクスト解釈は固定化ではなく、ずれを読み解く運動になる。

⸻

✅ 5️⃣ マルクスの唯物史観

マルクスは「観念ではなく、物質的現実(生産関係)を見よ」と強調します。

「理念ではなく、現実を変えよ」

“The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is to change it.”

これは『フォイエルバッハに関するテーゼ』の最後の有名な一節です。

⸻

✅ まとめ

哲学者 「〜〜ではなく、ーー」の代表例

ハイデガー 存在者(もの)ではなく、存在そのもの

レヴィナス 存在論ではなく、他者論(倫理)

ヴィトゲンシュタイン 言えることではなく、言えないことを示す

デリダ 固定された意味ではなく、差延

マルクス 世界を解釈するのではなく、変革する

⸻

どれも一見シンプルですが、

背景の文脈を知らないと理解が難しく、

読み解くと現代思想の核心が見えてきます。

⸻

必要なら、どれかを1つ選んで詳しく解説するので、

興味があれば教えてください!📚✨